Erschienen in Parallel Worlds, Programmheft Wien Modern '94

1994.

Eine längere Englischsprachiger Version erschien

in Key Notes XXVIII, 3, september

1994.

Guus Janssen und das Gefühl, sich auf dünnen Eis zu bewegen

Guus Janssen und ich leben im selben Dorf. Es heißt Nieuwmarktbuurt und liegt

inmitten der vielen anderen, die zusammen Amsterdam ausmachen. Auf dem Weg durch die

Buitenbantammerstraat zum Prins Hendrikkade denke ich an das erste Mal, als ich die

Musik von Guus hörte. Es muß im November 1980 gewesen sein, als das

niederländische Radiokammerorchester sein Toonen am Vredenburg Musikzentrum

in Utrecht aufführte. Oder war es noch früher? Toonen war einen Monat

davor in Donaueschingen aufgeführt worden, und ich erinnere mich dunkel an eine

Radioübertragung mit einem vor Indigniertheit summenden Publikum.

Die Musik von Guus Janssen war – und ist – unberechenbar. Wie unsere

Fahrräder: verbeult und ratternd, aber doch sparsamer und besser lenkbar als jedes

andere Transportmittel. Vielleicht sehen Nichtholländer ihre Vorzüge nicht

immer. Aber ich liebe Guus' Musik etwa so, wie ich mein Fahrrad liebe.

Ich habe ihn im BIM-Haus, auch in der Nähe, aber im nächsten Dorf, auf der

anderen Seite der Oude Schans, beim Improvisieren beobachtet. Wütende,

knochentrockene Martellatos, als würde er versuchen, seine Finger durch die Tasten

zu hämmern. Ich hörte ihn Cembalo spielen in De IJsbreker, Pogo III

nannte sich das Stück, wimmelnd vor Tönen, die wie ein Sack gelehriger

Flöhe umhersprangen. Ich lief ihm in die Arme im Amsterdamer Concertgebouw, als

Riccardo Chailly Keer dirigierte. "Was dieser Mann macht ... das ganze Stück

glänzt und strahlt", sagte Guus, "als hätte er es auf Hochglanz poliert". Sein

Gesicht strahlte auch.

Die Wohnung von Guus, obwohl nicht mehr so kahl wie noch vor zehn Jahren, ist sehr

nüchtern möbliert. Sobald ich sie betrete, fängt er an, mir von dem

Stück zu erzählen, an dem er gerade arbeitet: ein eiliger Auftrag für das

Schlußkonzert von Gidon Kremers Carte Blanche Serie im Concertgebouw. Es ist

für ein kleines Ensemble, in dem, neben der Geige, ein Hi-hat an prominenter Stelle

auftritt. "Es wird wahrscheinlich jenseits aller akzeptierten und sogar aller nicht

akzeptierten Normen sein", meint Guus. "Ich habe ein Hi-hat Thema genommen: es ist auch

auf meiner Solo-CD. Ich habe in diesem Stück das Hi-hat auf dem Klavier imitiert.

Auf der CD habe ich über dieses Thema improvisiert, aber ich könnte es genauso

gut durchkomponieren. Es soll eine Art von Abhandlung über Jazz werden: Swing, in

diesem Fall. Über eine swingende Geige, und eine swingende Geige klingt in meinen Ohren

sehr schnell falsch."

"Wenn ich im Zusammenhang mit Jazz an die Geige denke, fällt mir eine Figur aus

einem Pasolini-Film ein, ich weiß nicht mehr aus welchem. Ein Mann namens

Herdhitze, ein blaublütiger Typ, der irgendwo auf einem Gut in Deutschland lebt. Er

gibt unglaublich angsterweckende Theorien von sich. Spricht Deutsch mit italienischem

Akzent und das alles noch dazu am liebsten während er Harfe spielt. Ich kann

dieses Bild und diesen Namen nicht vergessen. Ich möchte dasselbe Gefühl in

diesem Stück heraufbeschwören. Kremer möchte ein leichtes, luftiges

Stück für sein Programm – er sprach von einer Hommage an Stephane

Grappelli, aber gleichzeitig hatte ich den Eindruck, er sei etwas geteilter Meinung

darüber. Ich werde ihm etwas Leichtes liefern, aber mit einem 'Herdhitzigen'

Unterton, was möglicherweise extrem makaber wird."

Inwiefern fällt es jenseits der akzeptierten Normen?

"Das Hi-hat: zunächst stochere ich damit herum, fast wörtlich.

Schließlich wird es anfangen, dasselbe Grundmuster zu spielen, wie es das im Jazz

immer tut, aber mit unendlichen Variationen und Überarbeitungen. Man könnte

sich fragen, ob dies nicht zu weit geht: das Hi-hat Grundmuster ist Jazz, ganz

eindeutig. Ein anderer Komponist würde es weglassen. Aber es ist eines jener

kleinen Dinge, die mich interessieren. Ich kann es nicht rechtfertigen, ich mache es

einfach. Und dann hoffe ich, daß es ein gutes Stück wird."

Ein Zustand des Staunens, in keinster Weise unvereinbar mit seinem Realitätssinn,

ist tief in Guus' Persönlichkeit verwurzelt. In seiner Musik sucht und modelliert

er die Logik des Erstaunens. Das ist oft verwirrend und manchmal geradezu umwerfend

komisch.

Preludium, die erste Improvisation auf seiner Cembalo-CD fängt an wie ein

Stück von Scarlatti, aber dann erfolgt ein abrupter Gangartwechsel und das

Stück gerät völlig aus den Fugen. Ehe man es sich versieht, landet es in

einem verzerrten Bluesmuster. Alles ist möglich, aber das Chaos hat stets seine

eigene Ordnung. Seine Improvisationen sind veritable Instantkompositionen, daher ist er

kein Jazzmusiker. Er setzt den Jazz immer zwischen Anführungszeichen.

"Ich suche nach Material, das sich zum Zerlegen eignet", sagt er. "Und das ist nicht

Wagner, zumindest nicht für mich. Es liegt nicht daran, daß mir etwa seine

Musik nicht gefällt, sie ist ungeheuer schön, aber auch heute noch

beschäftigt sich einfach jeder damit. Das Feld ist buchstäblich abgeerntet.

Ich spüre, wie mich die Erschöpfung packt, wenn ich nur versuche, da noch

etwas hinzuzufügen."

"Für mich ist Jazz eine Art von musikalischer Realität – eine der

vielen – und diese Realität kann man zum Ausgangspunkt für die

Erschaffung von etwas machen. Sie kann mit einer anderen Realität konfrontiert

werden, oder Elemente aus der einen können der anderen implantiert werden, und so

fort. Viele Komponisten verschließen sich bewußt diesen Realitäten. Sie

versuchen, einem einzigen Weg zu folgen, und das genügt. Ich versuche das ja auch,

aber es ist doch sehr angenehm, mich unterwegs auch einmal in der Gegend umzusehen."

"Ich weiß, daß es viele verschiedene Wege gibt, jeder hat seinen eigenen

Reiz. Man kann einen steilen Bergpfad wählen oder eine nette Strandpromenade.

Außerdem beeinflussen sich alle diese Wege auch noch gegenseitig. Diese Bandbreite

an Möglichkeiten fasziniert mich wirklich. Man darf nicht vergessen, auch im Leben

stößt man, wenn alles gut geht, auf die unterschiedlichsten Dinge. Einmal las

ich in einem Interview mit Edo de Waart, daß er Modelleisenbahnen besitzt. Das

finde ich interessant. Er dirigiert eine Mahlersymphonie oder eine ganze Wagneroper, und

dann geht er nach Hause und spielt mit einer Modelleisenbahn. Beim Komponieren sind

ähnliche Dinge möglich. Es ist nicht so leicht für den Performer, aber

ein Komponist kann sozusagen die zwei Welten integrieren. Natürlich ist die

Kernfrage, inwieweit die künstlerische Persönlichkeit dabei intakt bleibt."

"Ein weiteres gutes Beispiel ist Philip Guston, der amerikanische Malerfreund von

Morton Feldman. Jahrelang arbeitete er an monochromen Flächen und sehr abstrakten

Dingen. Aber wenn er von seinem Atelier nach Hause kam, setzte er sich an den

Küchentisch und zeichnete, zum Beispiel, einen Aschenbecher. Diese inkonsequente

Situation begann immer mehr an ihm zu nagen: es bereitete ihm genauso viel

Vergnügen, diesen Aschenbecher zu zeichnen, aber er wollte sein Atelier nicht

aufgeben. Dann sagte er sich: "Ich werde eben einfach diesen Aschenbecher malen". Das

war schon am Ende seiner Laufbahn. Ich finde das wunderbar, aber es wäre besser,

nicht ein ganzes Leben abzuwarten, bevor man sich sagt: 'Ich glaube, ich werde mir

einfach gestatten, in meiner Musik wieder Dreiklänge zu verwenden.'"

Es muß 1965 gewesen sein, als der Klavierlehrer von Guus, Piet Groot, ihm eine

Donemus LP von Peter Schats Concerto da camera vorspielte. Der

vierzehnjährige Guus wußte sofort: Das werde ich eines Tages machen.

"Das Komponieren nahm seinen Anfang im Schatten meiner Klavierstunden. Ich dachte

überhaupt nicht daran, ein Tschaikowsky oder etwas Ähnliches zu werden." Er

wählte bewußt Ton de Leeuw als Kompositionslehrer, obwohl er dem Interesse

nach eher Leuten wie Schat und Luis Andriessen nahestand: "Es ist sehr riskant, Stunden

bei jemandem zu nehmen, den man bereits nachahmt. Es ist nicht gut für die

Entwicklung."

"Sogar vor dieser Zeit war ich daran interessiert, mich mit der Psychologie des

Musizierens auseinanderzusetzen: was passiert, wenn man eine Passage verpatzt oder

nervös ist. Ton de Leeuw war dagegen. Er meinte es hätte zu anekdotischen

Charakter. Das ist ein klischeehafter Einwand, der mich seit langem ärgert, und ich

verstehe ihn immer noch nicht."

Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was sie damit meinen. In Toonen, beispielsweise,

kehrt das Hauptthema zurück, als wäre es mit 33 rpm auf einem Pick-up gespielt,

später dann mit 78 rpm, und am Ende klingt es, als sei die Nadel steckengeblieben.

Es ist eine Geschichte dahinter, und das bringt tatsächlich eine nicht-musikalische

Dimension ins Spiel.

"Stimmt schon", meint Guus. "Aber man kann sich nun natürlich fragen, ob das so

schlimm ist. Diese Art von Hörerlebnis gab es vor dem Pick-up nicht. Daher war es

unmöglich, sie vorher zu verwenden. In der Geschichte gab es immer wieder

Komponisten, die das, was sie hörten, für ihre Musik verwendeten. Das Klappern

von Pferdehufen beispielsweise, ist oft in Musikstücken aufgetaucht. Aber jetzt

hört man es in den Straßen nicht mehr, also wird es auch nicht mehr verwendet.

Es hängt alles davon ab, wie man mit diesen Dingen umgeht."

Es ist verlockend, Guus' Art zu sprechen mit seiner Musik zu vergleichen: einmal

zögernd, stockend, umwunden, dann wieder flüssig, voller Nebenbemerkungen und

unvollendeter Sätze. In seiner Musik sind diese Eigenschaften allerdings Absicht.

"In gewisser Weise liebe ich Verrücktheit. Aber gute Verrücktheit erfordert

Geschick, sie darf nicht zickig sein. In meinem Orchesterstück Keer wollte

ich eine Textur schaffen, die sich ständig auflöst, aber jede Auflösung

resultiert wiederum in einer Frage. Ich stellte mir Wellen vor, die an die Küste

donnern, übereinander schlagen. Die Frage war: welches Material würde diesem

Bild entsprechen? Und dann: welche Werkzeuge brauche ich, um das Material zu bearbeiten?

Eigentlich mußte ich ein ganzes Studio einrichten, bevor ich anfangen konnte."

Notenblätter liegen auf dem Tisch. Schemata mit Akkorden und Rhythmen. Guus

erklärt, daß er in früheren Kompositionen oft eine Art von "endlosem

Modulations-prinzip" durch den Quintenzirkel angewendet habe. Er begann mit ein paar

Tönen aus der C-Skala, die er sofort nach G modulierte, dann D, und so fort. Umso

schneller er durch den Quintenzirkel kreiste, umso weniger 'tonal' klang die Musik. Aber

durch ständige Änderungen in der Modulationsrate evozierte die Musik tonale

Assoziationen, ohne tatsächlich tonal zu sein.

Andere Komposition,en, nämlich Bruusk, basierten auf der Obertonreihe der

Baßklarinette. In dieser Reihe verbergen sich noch dazu zwei Dominantseptakkorde,

aus den ungeraden Obertönen gebildet. In Keer kombinierte er die zwei Prinzipien,

indem er das Endlosmodulationsprinzip auf den Bruusk Akkord anwandte.

"Mir gefällt die Idee sehr, dieses Grundprinzip der Zwölftontechnik (alle

Töne klingen zu lassen, bevor man weitergeht) mit etwas so Einfachem und

Natürlichem wie der Obertonreihe zu kombinieren", sagte er in einem Vortrag

über seine Musik."Es führt zu einem Trompe l'oeil einer Musik, die grenzenlos

und richtungslos ist, und doch gleichzeitig auf verrückte Weise (unrational und

maschinenhaft) nach Richtungen sucht. Gibt es in dieser Musik harmonische Progression

oder nicht? In Keer läuft auch die Tonhöhenmaschinerie ständig mit

anderer Geschwindigkeit. Wenn es so aussieht, als würde sie stoppen, hören wir

endlose Ketten von Dominantseptakkorden in Arpeggio. "

So sondiert Guus ständig die Grenze zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten.

"Streng serielle Musik kann ich nur auf eine Weise hören, indem ich Dinge darin

wiedererkenne: Ah, ... ich höre eine Quint, oder einen Dreiklang, sogar ein

Kinderlied. Offensichtlich sind wir so konditioniert. Das ist das Ergebnis einer

lebenslangen Musikausbildung. Vielleicht gibt es Leute, die das abschalten können.

Das wäre natürlich ideal, zumindest für diese Art von Musik. Dann

könnte man sie um ihrer selbst willen einschätzen. "

Und doch arbeiten Sie oft mit Reihen, entgegne ich.

Ist das der Einfluß des seriellen Konzepts?

"In gewisser Weise begann ich mit der seriellen Musik.

Mit vierzehn schrieb ich tatsächliche Zwölftonkompositionen, auf meine eigene,

primitive Art, natürlich. Und jetzt ... sicherlich setze ich Reihen nicht nur

für die Tonhöhen ein, auch oft für die Rhythmik, obwohl man es in der

Musik dann kaum hören kann. Es passiert oft, wenn ich versuche, ein Kontinuum zu

konstruieren, etwas, das sich bewegt aber nicht entwickelt. Wenn man sich der Sache

intuitiv nähert - meiner Ansicht nach der bessere Ansatz – dann kann es gut

gehen, aber es schleichen sich ganz verstohlen Dinge ein. Nach ein paar Takten kann es

schon zu schnell gehen, in Relation zum Anfang. Dann kommt es zu einer Entwicklung. Wenn

man Reihen geschickt einsetzt, kann man solche Probleme vermeiden."

"Das Hi-hat Muster, beispielsweise, könnte so geschrieben werden, daß es

zu schwanken beginnt. Diesen Effekt könnte ich erzielen, indem ich es über ein

Grundmuster laufen lasse, das selbst variiert." Guus nimmt ein Stück Papier und

beginnt zu schreiben: Quintole, Vierergruppe, Triole, Vierergruppe. "Das wird nicht

gespielt, das ist das Gerüst durch das das Hi-hat Muster durch muß. 3:2: 1,

eigentlich sehr einfach. Grundsätzlich eine Art von isorhythmischem Gedanken,

würde ich sagen."

"Sie haben es überhaupt nicht verstanden", sagt Guus. Er spricht über

Juist daarom, 1981 für Ensemble M geschrieben. "Tja, es ist tatsächlich

ein sehr merkwürdiges Stück, ein liebes aber eigenartiges Kind. Aber es ist

die erste einer ganzen Reihe von Kompositionen, Streepjes und Temet,

beispielsweise." Der Impuls für die Reihe war eine Begegnung mit Six Melodies,

einem Frühwerk von John Cage für Geige und Klavier aus dem Jahr 1950. "Ich habe

es selbst gespielt, mit Jan Erik van Regteren Altena, und es hat den Komponisten in mir

niemals wieder losgelassen. Es ist so abgewogen und geschäftsmäßig, mit

einer hauchdünnen Lyrik, ein Gefühl, wie es ein Schlittschuhläufer auf

dünnem Eis hat."

Genügend Grund für Guus, Cages Stück in einem 'Komponistenportrait' im

heurigen Holland Festival neben seiner Oper Noach einzuplanen. Außer seiner

eigenen Musik wird dort auch ein Trio von Wolfgang Rihm aufgeführt. "Nur ein

einziger Satz, die anderen treffen meinen Geschmack nicht so, man könnte sagen, es

sei erweiterter Schumann. Aber der erste Satz ist sehr konzentriert und sehr scharf. Es

geht auch um sehr primitive musikalische Prämissen: Quinten, Primen, alle diese

Grundkonzepte, die man am Anfang von Musiklehrbüchern findet. Es gefällt mir

wirklich, und dieser Rihm ist ein erstklassiger Komponist; besonders seine visionäre

Breite, etwas das mir vielleicht fehlt."

Ich verstehe nicht ganz, was Sie mit visionärer Breite meinen.

Er lacht. "Wie soll ich es ausdrücken? ... Was ich mache ist eine Art von

schürfen oder graben. Und graben ist nun mal graben, obwohl auch das sehr

tiefschürfend und interessant sein kann. Aber bei Rihm ist es mehr so wie in den

Bildern Caspar David Friedrichs, und innerhalb dieses Panoramas fallen die kleinen

Menschen fast gar nicht mehr auf."

"Auch das ist es nicht, was ich tun will. Na ja, manchmal probiere ich es ein

bißchen. In Noach, zum Beispiel, gibt es eine Passage, in der das Paradies

auf der Insel Mauritius beschrieben wird, als der Dodo dort noch ungestört lebte.

Eine der bewegungslosen Passagen. Das ist mein Anliegen bei der visionären Breite.

Es ist leichter bei Opern. Da kommt sie von selbst, wenn auch nur weil dort die Zeit

strukturiert ist. Wenn ich mich durch die ganzen zwei Stunden des Stückes einfach

nur durchgraben würde, das wäre, glaube ich, entsetzlich ermüdend

für das Publikum.

Guus Janssen, der Notengräber, Meister der feingezogenen Linie, beendete letztes

Jahr ein abendfüllendes Gemälde: Noach. Natürlich ist dies keine

Allerweltsoper, Guus ist schließlich Guus. Und auch der Librettist Friso Haverkamp

ist kein Allerweltsschriftsteller.

Noach ist eine auf den Kopf gestellte und zynisch verpackte Version der

Geschichte aus dem Alten Testament. Die Taube wird zum Skelettvogel, der Regenbogen zu

einem Starkstromlichtbogen. Noah ist ein selbsternannter Gott, der seine Freude an der

Vernichtung der Tierwelt hat. Es kommt zum großen Konflikt mit seiner Frau, die

sich auf die Seite der Tiere stellt. Sie sitzt auf dem Rücken eines Buckelwales

– einer 'Gegenarche' – und weigert sich, an Bord der Arche zu gehen.

Die Oper Noach ist für eine größere Formation von Guus'

eigenem Ensemble geschrieben, das in dieser Produktion unter dem Namen New Artis

Orchestra auftrat mit Genehmigung von Artis, dem Amsterdamer Zoo. Guus beschreibt das

Endprodukt, eine Partitur von 400 Seiten, als "so löchrig wie ein Schweizer

Käse". Neben den durchkomponierten Teilen finden sich nämlich Stellen für

Improvisationen, die nach verschiedenen Regeln ablaufen. Zusätzlich gibt es eine

enorme Menge an Tonbandgeräuschen (meist Tierlaute), Ringmodulatoren, etc.

Guus: "Auf einer Ebene handelt die Geschichte vom Raubbau des Menschen an der Natur.

In den zwei Jahren, die ich an der Oper arbeitete, tauchten diese Dinge immer wieder auf.

In der Morgenzeitung las ich beispielsweise einen Artikel über einen Kapitän,

der Öl in den Ozean pumpen ließ, mit Bildern von Seevögeln, die ans Ufer

geschwemmt wurden. Man kann sich gut vorstellen, wie er da so auf seiner Brücke

stand: er wurde einfach zu Noah. Es motiviert einen, mit dem Komponieren weiterzumachen."

Das nächste Mal sah ich Guus am 1. März. Gidon Kremer hat sein Konzert im

Concertgebouw gerade beendet, und ein kleines Grüppchen versammelt sich vor seiner

Garderobe. Unter ihnen sehe ich Guus mit einer Partitur unter dem Arm. Es wurde ihm eine

Audienz gewährt, Guus winkt fröhlich.

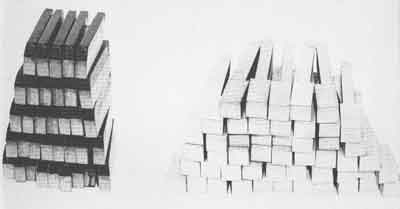

Auf dem Deckblatt der Partitur prangt der Titel Klotz.

"Ich habe nachgeschlagen", sagt er, "Es kommt von Porcile. Und der Mann, der die

Harfe spielt heißt Klotz, nicht Herdhitze." Wir blättern durch die Seiten.

"Sehen Sie sich das an", meint Guus überschwenglich, und deutet auf eine Stelle.

"Damit bin ich besonders zufrieden."